【链接】

1 范围:

本文件规定了文物建筑防火设计的总体要求、现场勘察与火灾风险评估、消防安全布局、消防给水和灭火设施、火灾自动报警系统、电气等内容。

本文件适用于文物建筑的防火设计。

2 规范性引用文件

3 术语和定义

3.1 文物建筑:不可移动文物中的古建筑、近代现代重要史迹和代表性建筑。

3.2 核心防火保护区:由文物建筑本体及其贴邻的、不能进行防火分隔的其他建筑所组成的区域。该区域与外围非文物建筑区域之间具备防火分隔条件,能在一定时间内防止火灾跨区蔓延。

3.3 外围防火保护区:位于核心防火保护区外围、建设控制地带之内的区域。该区域与核心防火保护区及其外围非文物建筑区域之间均具备一定防火分隔条件,能在一定时间内防止火灾跨区蔓延。

3.4 防火分隔区:利用具有防火分隔作用的道路、水系、空地、墙体等既有条件将核心防火保护区或外围防火保护区的建筑群组分隔而成的区域,能在一定时间内防止火灾跨区域蔓延。

3.5 消防道路:可供通行消防车、消防摩托车或者运输手抬机动消防泵组,能够用于灭火救援和疏散人员的道路。

4 总体要求

4.1 文物建筑防火设计应根据火灾风险评估结论采取有针对性的技术措施。

4.2 文物建筑进行防火设计应按照最低限度干预的原则,优先利用或者改造现有的消防设施。所有保护措施、施工工艺应可逆,并不应破坏文物建筑本体。新材料、新产品和新工艺应经过前期试验,证明切实有效,对文物建筑长期保存无害、无碍,方可使用。

4.3 已公布文物保护规划、消防安全专项规划的文物建筑,应遵循公布的文物保护规划、消防安全专项规划进行防火设计。其规划区域内的消防站、消防给水、消防道路、消防通信和供配电等公共消防设施应纳入该区域总体建设规划。

4.4 文物建筑防火设计应以核心防火保护区内的消防安全总体布局、消防给水和灭火设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防应急照明和疏散指示标志、消防电源及供配电、有电气火灾风险的配电系统改造设计为主,兼顾外围防火保护区的消防安全总体布局、消防给水和消火栓系统以及为核心防火保护区服务的供配电设施等。

4.5 文物建筑防火设计中涉及的设备、设施和管线,其选型、选材、设置位置和方式应适应当地的自然环境条件,并注重与文物建筑及其环境风貌的协调。文物建筑不宜采取机电抗震措施。

4.6 消防控制室、消防值班室、微型消防站等消防用房的选址宜利用非文物建筑。

4.7 因特殊情况需要在核心防火保护区内新建消防控制室、消防值班室、微型消防站、柴油发电机房、变配电所、消防水泵房以及消防水池时,应选择对文物建筑本体和环境风貌影响最小的方案,同时应按照《中华人民共和国文物保护法》的规定获得相关管理部门的批准。

4.8 文物建筑防火设计方案中应编制施工单位或第三方技术服务机构对建设单位的消防设施管理人员和技术人员提供有关消防设施操作、管理、常见故障处理等培训的内容。

4.9 文物建筑防火设计应形成完整的文件资料,并应按照国家文物局发布的《文物安全防护工程实施工作指南(试行)》的相关要求,经文物管理部门组织的专家评审确认后方可实施。文件资料应按照《文物保护工程管理办法》(文化部令26号)中相关档案管理的规定归档。

4.10 文物建筑防火设计除应满足本文件的要求外,还应符合国家现行标准中适用于文物建筑的有关规定。

5 现场勘察与火灾风险评估

5.1 现场勘察

5.1.1 文物建筑防火设计前,应对防护对象进行现场勘察,并编写勘察文件。

5.1.2 勘察文件包括勘察报告和现状照片。

5.1.3 勘察报告应包括以下内容:

a)文物建筑概况。包括文物建筑历史沿革,文物建筑保护级别,文物价值综述,保护范围和建设控制地带,文物建筑的院落布局、建筑层数、建筑面积、建筑高度、使用功能、使用人员等基本信息;

b)文物建筑消防条件。包括主要建筑构件材料燃烧性能、建筑耐火等级、建筑外墙上的门窗洞口面积、建筑开敞性、疏散出口、建筑内部可燃荷载、建筑之间防火间距、消防道路、消防救援场地、消防救援力量、周边贴邻建筑防火相关特性;

c)文物建筑内部用火、用电、用气、用油基本情况,不安全的用火、用电、用气、用油行为和现象;

d)文物建筑周边重大火灾危险源;

e)文物建筑所在地的地理环境、自然气象特征、场地条件、冻土层厚度等,防护对象及其周边的致灾因素及其对防护对象的影响程度,以及雷击等其他的自然破坏因素;

f)文物建筑所在地动火祭祀、燃放烟花爆竹和孔明灯等影响消防安全的风俗习惯;

g)重大节庆活动对消防安全的影响;

h)文物建筑保护范围和建设控制地带内的历史火灾情况;

i)消防给水和灭火设施现状。包括文物建筑周边市政或村镇管网位置、管径、水压、天然水源、消防水池等消防水源状况;消防车取水状况;消防泵房状况;文物建筑保护范围内已有管网位置、管径、水压、埋深等状况;管材类型、耐压力及锈蚀状况;室内、外消火栓数量、栓口压力、使用完好度;核心防火保护区和外围防火保护区内市政消火栓、消防水鹤的数量及完好率;水带、水枪、轻便消防水龙等设置状况;自动喷水灭火系统、固定消防炮灭火系统、细水雾灭火系统、气体灭火系统、移动式细水雾灭火装置、灭火器等灭火设施的设置状况;

j)火灾自动报警系统现状。包括火灾探测器的选择和设置;手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、电气火灾监控系统、消防联动控制逻辑;火灾报警系统线路的选型、敷设及系统设备的联网和运行状况;

k)供配电系统现状。包括市政电网供电变压器或供电线路的供电容量、供电回路数、停电频次、停电时长,自备电源的设置和运行情况,配电箱(柜)、配电线路选型及安装,线路保护电器的设置情况,插座、照明灯具及其他用电设备的选型和安装,配电系统维护和管理状况;

l)消防应急照明现状。包括设置消防应急照明场所的室内高度、疏散通道长度及应急照明照度等情况;消防应急照明灯具、配电线路的选型、安装、运行情况,消防应急照明灯具、自备蓄电池的使用年限及维护情况;

m)文物建筑设置专门保护管理机构或设专人管理的情况;

n)文物建筑消防管理制度及其落实情况,教育培训演练情况;

o)第三方技术服务机构出具的文物建筑最近三年的电气检测、消防设施与器材检测、防雷检测报告;

p)文物建筑建设控制地带总平面图、已有的消防设施平面图、系统图,文物建筑的平、立、剖面图纸;

q)原有消防工程设计方案及变更方案说明、批复意见、原有消防工程竣工验收通过文件;

r)消防控制室、消防值班室、微型消防站、泵房、机房、消防水池等的设置条件。

5.1.4 现状照片应真实、准确、清晰地反映工程环境、工程对象现状;照片应配以简要的文字说明。

5.2 火灾风险评估

5.2.1 在对文物建筑进行消防改造前,应通过现场资料审核、技能考核与演练等方法对文物建筑的消防安全水平进行全面现场调研勘察,并依据现场勘察结果,结合既有消防设施检测与性能测试,对文物建筑本体及其周边区域进行火灾风险评估。

5.2.2 火灾风险评估应包含消防管理、火灾危险源辨识、建筑防火、消防设施、消防救援能力等内容。

5.2.3 消防设施检测应包括消防给水和灭火设施、火灾自动报警系统、配电及应急照明系统等方面。

5.2.4 火灾风险评估应全面查找可能引发火灾事故的诱因和风险源,分析评估风险种类和程度,列出火灾风险隐患清单:

a) 消防管理隐患清单。应给出消防安全组织机构、消防安全培训制度、防火巡查检查制度、用火用电安全管理制度、消防控制室值班制度、消防设施器材维护管理制度、消防应急预案、易燃易爆危险品管理制度、安全疏散设施管理制度、火灾隐患整改制度、消防档案等存在的火灾风险隐患清单;

b) 火灾危险源隐患清单。应给出文物建筑历史火灾、固定可燃物和移动可燃物、用火、用气、用油、用电等方面,以及外部致灾源存在的火灾风险隐患清单;

c) 建筑防火隐患清单。应给出防火分隔区、使用功能、耐火等级、防火间距、火灾蔓延、安全疏散等方面存在的火灾风险隐患清单;

d) 消防设施隐患清单。应给出既有火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、应急照明和疏散指示标志、消防给水及消火栓系统、自动灭火系统、其他灭火设施、配电系统(电气线路、配电箱、用电末端设备等)等方面存在的火灾风险隐患清单;

e) 消防救援能力隐患清单。应给出既有消防救援力量、救援场地和消防道路等方面存在的火灾风险隐患清单。

5.2.5 评估报告应根据5.2.4条给出的火灾风险清单逐项提出火灾风险防范措施:

a) 应根据消防管理隐患清单提出消防安全组织机构、消防安全培训制度、防火巡查检查制度、用火用电安全管理制度、消防控制室值班制度、消防设施器材维护管理制度、消防应急预案、易燃易爆危险品管理制度、安全疏散设施管理制度、火灾隐患整改制度、消防档案等需要完善的内容;

b) 应根据火灾危险源隐患清单提出可燃物清理、厨房改造、用油用气管理、外部火灾探测、电气防火、灭火等措施;

c) 应根据建筑防火隐患清单提出防火分隔区划分、违章建筑物拆除、限制人流量等措施;

d) 应根据消防设施隐患清单提出对既有消防给水及消火栓系统、自动灭火系统、其他灭火设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、电气线路、电气设备等改造或新增的建议与措施;

e) 应根据救援能力隐患清单提出防火分隔区划分、设置微型消防站或各种形式的消防救援力量、开辟消防道路、配备针对性的消防装备等的建议和措施。

6 消防安全布局

6.3.3 各级文物保护单位宜因地制宜,建立微型消防站(志愿消防队)等形式的初起火灾扑救力量。

7 消防给水和灭火设施

7.1 一般要求

7.1.1 消防给水和灭火设施的设置应根据文物建筑的现状用途、重要性、火灾危险性、耐火等级、体积、高度、水源条件、次生灾害等因素综合确定。

7.1.2 寒冷和严寒地区及其他有结冻可能的地区,消防给水和灭火设施应采取可靠的防冻措施。

7.1.3 低压消防给水系统可与生产、生活给水系统合用,但应采取相应措施,防止污染生产、生活用水。

7.1.4 同一单位管理的文物建筑和非文物建筑可合用消防给水系统。

7.2 消火栓系统

7.2.1 无可燃物或有少量可燃物但经火灾风险评估认定不需要设置灭火系统的文物建筑,可不设置室外消火栓系统。火灾风险较高的核心防火保护区应设置室外消火栓系统,火灾风险较高的外围防火保护区宜设置室外消火栓系统。场地条件限制或不具备供水条件难以设置室外消火栓系统的地区,应设置储水设施并配备手抬消防泵、水带、水枪等必要装备。核心防火保护区和外围防火保护区建筑之间防火间距不足时,宜采取增设室外消火栓或其他防火分隔措施。

7.2.2 室外消火栓系统宜采用高压消防给水系统或临时高压消防给水系统。当文物建筑在消防站的保护范围内,且消防车可到达距文物建筑不超过150m的范围内时,可采用低压消防给水系统。

7.2.3 文物建筑位于院落内时,宜在院落内设置室外消火栓,并宜配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。难以设置室外消火栓系统的文物建筑,当其院内设有生活供水管道的,应在生活供水管道上设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

7.2.4 核心防火保护区内的室外消火栓宜采用地下式室外消火栓。

7.2.5 供消防车取水的室外消火栓,设置于地上时应设1个DN150或DN100和2个DN65的栓口,设置于地下时应设1个DN100和1个DN65的栓口;不供消防车取水时,可采用DN65室内消火栓,配置消防软管卷盘或轻便消防水龙时应带有消防软管卷盘或轻便消防水龙接头。

7.2.6 高压或临时高压消防给水系统中每个消火栓附近宜配置器材箱、柜。每个器材箱、柜中应配置消防水带、消防水枪、开启工具。消防水带应为DN65、有衬里的消防水带,单条长度应为25m,总长度不应小于消火栓保护半径;消防水枪应为当量喷嘴直径16mm或19mm的直流、喷雾可调节消防水枪;器材箱体、柜体,应能有效避免器材遭受环境侵蚀。

7.2.7 室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,核心防火保护区的室外消火栓保护半径不宜大于80m,其他区域室外消火栓保护半径不应大于150m。每个室外消火栓的出水流量宜按10L/s~15L/s计算。

7.2.8 核心防火保护区室外消火栓的布置间距不应大于50m,外围防火保护区室外消火栓的布置间距不宜大于80m。

7.2.9 室外消火栓应沿建筑周围布置,不宜集中布置在建筑某一侧;应在建筑出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m;核心防火保护区内,室外消火栓数量应满足每座单体文物建筑的消防扑救需要;相邻单体建筑可以共用室外消火栓。

7.2.10 道路条件许可时,室外消火栓距临街文物建筑的排檐垂直投影边线距离宜大于建筑物的檐高尺寸,且不应小于5m;文物建筑是重檐结构的,应按头层檐高计算。道路宽度受限时,在不影响平时通行和火灾使用的前提下,可灵活设置。消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时应采取防撞措施。

7.2.11 采用高压或临时高压消防给水系统的室外消火栓的压力,应保证生产、生活、消防用水量达到最大(生产、生活用水量按最大小时流量计算,消防用水量按最大秒流量计算),且水枪布置在被保护建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m,不应大于22.5m。此时,高压管道最不利点处消火栓的压力可按公式(1)计算:

式中:

H1——管网最不利点处消火栓应保持的压力,单位为米水柱(mH2O);

H2——消火栓与站在灭火最不利点水枪手的标高差所产生的静水压力,单位为米水柱(mH2O);

H3——所有水带的水头损失之和,单位为米水柱(mH2O);

H4——充实水柱不小于10m、流量不小于5L/s时,口径16mm或19mm水枪所需的压力,单位为米水柱(mH2O)。

7.2.12 采用低压消防给水系统的室外消火栓系统的给水管网平时运行工作压力不应小于0.14MPa,灭火时水力最不利消火栓的出水流量不应小于101L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

7.2.13 地下式室外消火栓应有明显的永久性固定标志,储存消防水带和消防水枪的箱、柜应有明显标志。

7.2.14 室外消火栓给水管道宜环绕文物建筑核心防火保护区布置成环状。向环状管道供水的输水干管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量的要求。

7.2.15 当被保护建筑高度大于16m时,宜配备带架水枪。

7.2.16 木结构文物建筑内不宜设置室内消火栓。具有较大火灾危险性的近代现代文物建筑确需设置室内消火栓时,宜接入高压或临时高压消防给水的室外消火栓系统,其设计流量可不计入消火栓系统设计流量。室内消火栓布置应满足建筑内每层同一平面任意一点均有2股充实水柱保护的要求,其布置间距不宜大于30m。消防供水设施应满足最不利点处室内消火栓的使用压力要求。

7.2.17 室内消火栓干管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

7.3 消防用水量

7.3.1 设计消防用水量,应按一起火灾灭火所需消防用水量确定。

7.3.2 消防给水一起火灾灭火设计流量,应符合下列规定:

a)应为同时作用的水灭火系统最大设计流量之和;

b)两座及以上建筑合用系统时,应按其中设计流量最大者确定;

c)当消防给水与生活、生产给水合用时,设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产最大小时流量之和。计算生活最大小时流量时,淋浴用水量按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。

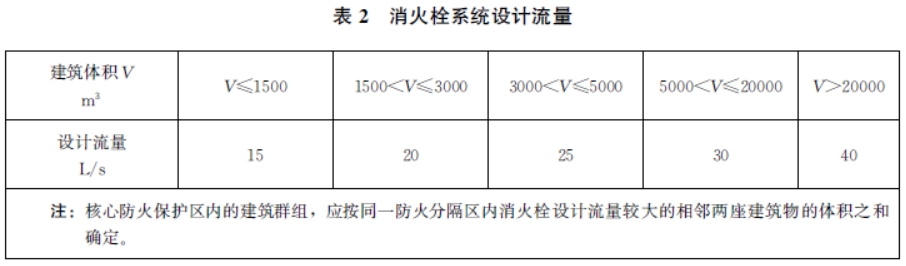

7.3.3 消火栓系统设计流量不应小于表2的规定。

注:核心防火保护区内的建筑群组,应按同一防火分隔区内消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定。

7.3.4 建筑体积大于1500m3 的全国重点文物保护单位和省级文物保护单位消火栓系统的火灾延续时间不应小于3h,其他文物建筑消火栓系统的火灾延续时间不应小于2h。

7.4 消防水源

7.4.1 消防水源应满足下列要求:

a)市政给水、村镇给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,城镇宜采用市政给水管网供水,村镇宜采用村镇供水管网供水;

b)雨水池、水景、水塘、太平缸宜作为备用消防水源。

7.4.2 市政给水管网或村镇供水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网或村镇供水管网直接供水。

7.4.3 用作两路消防供水的市政给水、村镇供水管网应满足下列要求:

a)给水厂、供水站应至少有两条输水干管向市政给水、村镇供水管网输水;

b)市政给水、村镇供水管网应为环状管网;

c)应至少有两条不同的市政给水、村镇供水管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。

7.4.4 消防水池宜设取水口(井),且吸水高度不应大于6m。供消防车取水时,取水口(井)距离消防车道不宜大于2m。有条件的地区,宜结合地势设置高位消防水池。

7.4.5 江、河、湖、海、水库、井水等天然水源作为消防水源时,应有技术措施保证在任何情况下均能安全取水,吸水高度不应大于6m,并满足消防给水系统所需的水量和水质的要求。供消防车取水时,应设置消防车通道。

7.5 供水设施

7.5.1 采用临时高压消防给水系统的文物建筑,当采用安全可靠的消防给水时,可不设高位消防水箱,但应设稳压设备。

7.5.2 消防用电应按不低于二级负荷供电的文物建筑,当电力系统电源不能满足二级负荷的供电要求且未设置自备柴油发电机时,其消防水泵的备用泵应采用柴油机消防水泵。

7.5.3 采用柴油机消防水泵时,宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火措施。该消防水泵房应设置在非文物建筑内,其他建筑或部位设置自动喷水灭火系统时,泵房内应设置自动喷水灭火系统;其他建筑或部位未设置自动喷水灭火系统时,泵房内应设置干粉或气体灭火器。

7.5.4 临时高压给水的消火栓系统,自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

7.6 自动灭火系统

7.6.1 自动灭火系统应选用对文物建筑及其内含文物无损害、无腐蚀、无污染、灭火后无残留的灭火介质,宜优先选用无管网自动灭火装置。

7.6.2 有易受水渍破坏的传统彩绘、壁画、泥塑、木雕的文物建筑以及存放书画、古籍等的文物建筑,不应设置水介质自动灭火系统;近现代砖石结构的文物建筑和用于住宿、餐饮等经营性活动的文物建筑,具有较大火灾危险性确需设置自动灭火系统时,可设置水介质自动灭火系统;其他文物建筑不宜设置水介质自动灭火系统。

7.6.3 文物建筑本体内部不应设置固定消防水炮灭火系统。相邻建筑或林区、草场有较大火灾蔓延风险,经火灾风险评估确需设置固定消防水炮灭火系统进行外围防护时,应确保满足以下要求:

a)水炮喷射的水流不会对文物建筑本体造成损害;

b)水炮安装支座和设施应能够承受水炮启动时的反作用力。

7.6.4 密闭的文物库房具备设置条件时可根据保护对象特性设置适合的气体灭火系统。文物库房位于文物建筑内部时,应优先选择预制式无管网气体灭火装置。

7.7 可移动灭火装置

7.7.1 核心防火保护区应根据文物建筑火灾种类,按严重危险级设置灭火器。灭火器应选用与文物建筑火灾种类匹配、灭火效率高且次生灾害小的高效灭火器,可选用干粉灭火器,并可适量配置水基型灭火器。

7.7.2 不具备消防供水条件、难以设置消防给水管网且具备细水雾灭火装置的储存和使用条件的文物建筑,可配置移动式细水雾灭火装置。其他场所确需设置且具备细水雾灭火装置的储存和使用条件的,在经济合理的前提下可在微型消防站配置移动式细水雾灭火装置。

7.8 管道敷设

7.8.1 管道敷设宜隐蔽、安全,便于维修、保养和使用。

7.8.2 室外管道宜埋地敷设。敷设时不应扰动、破坏遗址和文物建筑基础,避免伤害古树的根系。

7.8.3 管道埋地敷设前,应对原地面样式做好测绘并记录;管道埋地敷设时,管沟应严格按照管道预埋深度与宽度开挖,管道应敷设在夯实的基础土层上,并采取固定措施。敷设完毕后,对原有地面进行复原处理。 |

|小黑屋|浙江给排水资料库

( 浙ICP备17050246号-1 )

|小黑屋|浙江给排水资料库

( 浙ICP备17050246号-1 )